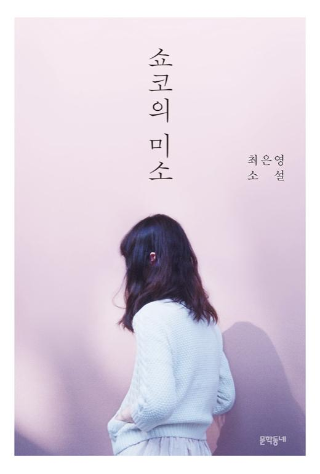

쇼코의 미소(최은영)

최은영. 2016. 쇼코의 미소. 문학동네.

완독일: 2020. 8. 5.

지난 몇 년간 국내 소설 베스트셀러 순위에 줄곧 올라 있었기에 제목이 무척 낯익었다. 제목뿐 아니라 책 표지의 그림까지도. 하지만 소설의 내용이나 작가에 대해선 전혀 알지 못했다. 오랜만에 국내 소설을 한 편 읽어볼까 싶어서 구글 검색창에 '국내 최고 소설가'라고 넣었더니 "'최고 작가' 한강, '차세대' 최은영... 한국에 문학 바람 일으켜..."라는 동아일보 기사가 떴다. 2018년 기사이긴 했지만 그 새 큰 변화가 있었을 것 같지는 않았고, 한강의 소설은 전에 읽어본 적이 있어서 최은영 작가의 작품을 하나 봐야겠다 싶었다.

2013년부터 2016년 사이에 발표된 7편이 묶인 단편소설집이었다. 문장이 거칠거나 기름지지 않고, 항상 먹는 밥과 반찬처럼 편안하게 넘어갔다. 어디선가 최은영 작가를 소개하면서 '스토리가 있는 글'을 쓰는 작가라고 했던 기억이 언뜻 나는데, 읽기 편안하게 느껴졌던 건 그런 까닭인지도 모르겠다. 묘사가 충실한 덕택에, 주인공의 어깨 뒤에서 모든 상황을 생생하게 보고 있는 듯한 느낌도 좋았다.

일곱 편의 단편이 각각 주인공도 배경도 달랐지만, 한 가지 주제는 계속 반복되어 나타났다. 이별과 죄책감. '쇼코의 미소', '한지와 영주', '신짜오, 신짜오', '언니, 나의 작은, 순애 언니', '먼 곳에서 온 노래' 다섯 편 모두에서 비슷한 인상을 받았다. 헤어짐에 동반된 미안함의 색채가 매우 어둡고 짙었던 까닭에 소설 속의 주인공들에게 '스스로를 너무 괴롭히지 마세요. 당신은 할 수 있는 만큼 충분히 노력했어요.'라고 말해주고 싶었다. 다행히 소설들은 주인공의 미소('쇼코의 미소'), 남극에 묻는 노트('한지와 영주'), 빨간 털모자('신짜오, 신짜오'), 어린 시절의 사진('언니, 나의 작은, 순애 언니'), 오래된 카세트테이프('먼 곳에서 온 노래')등으로 상징되는 화해와 용서, 혹은 사과 속에서 따뜻하게 마무리되었다.

죄책감이란 무엇이던가? 양심이 우리에게 내리는 벌이 아니던가? 죄책감이 소설의 중심 테마가 되는, 다시 말해 양심의 소리에 민감한 작가의 소설답게, 최은영의 소설들은 대한민국 현대사의 아픈 대목들을 하나하나 건드리며 우리의 양심이 깨어나길 기다린다. 베트남 전쟁('신짜오, 신짜오')과 인혁당 사건('언니, 나의 작은, 순애 언니')을 다룬 두 편의 소설은 박근혜 정부 때 독재자 박정희를 찬양하던 보수언론과 극우세력을 향한 주먹 불끈 쥔 항의처럼 들리기도 한다. 세월호 사건을 다룬 '미카엘라'와 '비밀'은 말할 것도 없다. 이 두 편은 대한민국을 경악과 집단 PTSD 속에 빠뜨렸던 세월호 사건에 대한 가슴 아픈 애도문이었다. 특히 '비밀'은 그 어디에도 주인공의 죽음을 직접적으로 나타내는 표현이 없었음에도 불구하고, 대한민국 국민이라면 누구나 주인공의 죽음을 짐작하게 되는, 그래서 제목이 너무나 반어적으로 느껴지는 소설이었다. 일곱 편 모두 뛰어난 작품들이었지만, 나는 '신짜오, 신짜오'와 '비밀'이 왠지 가장 마음에 들었다.

끝으로 '먼 곳에서 온 노래'의 미진의 말 중에서 기억에 남는 대목이 있어 몇 줄 옮겨 적고자 한다. 90년대 캠퍼스에선 언제 어디서나 운동권 노래가 울려 퍼졌고, 나도 한 학기가 지나기 전에 몇몇 곡은 외워서 부를 수 있을 정도가 되었다. 그렇지만 최루탄을 뒤집어쓰며 백골단에 맞설 용기까지는 없었던 나는 춘투가 한창인 5월에도 도서관에 앉아 있는 축에 속했다. 도서관 밖 캠퍼스엔 운동하는 친구들이 수 백 명씩 모여 대형 깃발 아래서 '동지가', '철의 노동자' 등을 부르고 있었다. 책장은 한 장도 넘어가지 않았고, 어느새 내 마음은 5월의 푸른 하늘과 따사로운 햇살 아래 그 친구들 옆에서 함께 노래를 부르고 있었다. 어느덧 그들이 깃발을 들고 거리로 출정한 후, 텅 빈 캠퍼스엔 적막감만 남았고, 조용한 도서관은 공부하기에 더없이 좋았건만 왠지 글이 눈에 들어오지 않아 주섬주섬 가방을 챙겨 일어나곤 했다. 읽지도 못한 무거운 책들을 들고 집으로 돌아가는 발걸음은 얼마나 무거웠던가. 하지만, 오늘에서야 스무 살의 내 어깨를 토닥이는 최은영 작가의 목소리를 듣고 마음의 짐을 조금이나마 내려놓게 되었다.

“5월의 광주에서 어떤 일이 있었는지, 우리가 사는 사회가 얼마나 병들었는지 대학에 와서야 토론할 수 있게 된 스물, 스물하나의 아이들이 그게 너무 아프고 괴로워 노래를 불렀어. 어떤 선배들은 노래가 교육의 도구이자 의식화의 수단이라고 했지만, 나는 우리 노래가 스스로에 대한 다짐이었다고 생각해. 나만은 어둠을 따라 살지 말자는 다짐. 함께 노래 부를 수 있는 행복. 그것만으로 충분했다고 생각해. 나는 우리가 부르는 노래가 조회시간에 태극기 앞에서 부르는 애국가 같은 게 아니길 바랐어.”